診療・各部門

救急科の紹介

救急搬送者の初期治療を担当する部門です。JCHO九州病院は、地域の基幹病院であり、基幹病院としての役割は下記のとおりです。

- 地域の救急患者さんを積極的に受け入れ、その重要度を適切に判別し、帰宅可能な軽症から、緊急手術や集中医療を要する最重症までに選別する役目を担う

- 他の医療機関で対応ができないような重症症例に対して、適切に初療(初期診療)を行い、該当科の専門医へ引き継ぐ

- 地域の医療機関と協力連携し、限られた医療資源を有効に使い、最大限の効果を生み出すことを目標に、地域一体となった救急医療体制を目指す

救急医療について

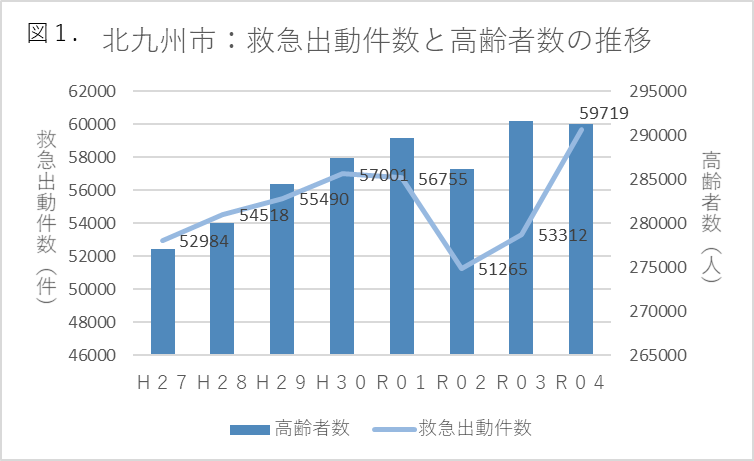

わが国の急速な高齢化は周知のことです。特に北九州市は、国内の政令指定都市で最も高齢化が進んだところです。さらに八幡西区は、市内で最も高齢者が多く、また当院の医療圏は、より高齢化した中間、芦屋、直方、鞍手、遠賀も含まれます。高齢者の増加に伴い、年々、救急車搬送の件数が増加しています(図1:北九州市救急出動件数)

救急医療は、これら社会状況の影響を直接的に大きく受けます。救急医療の役割は、“一人でも多くの患者を助けること”です。

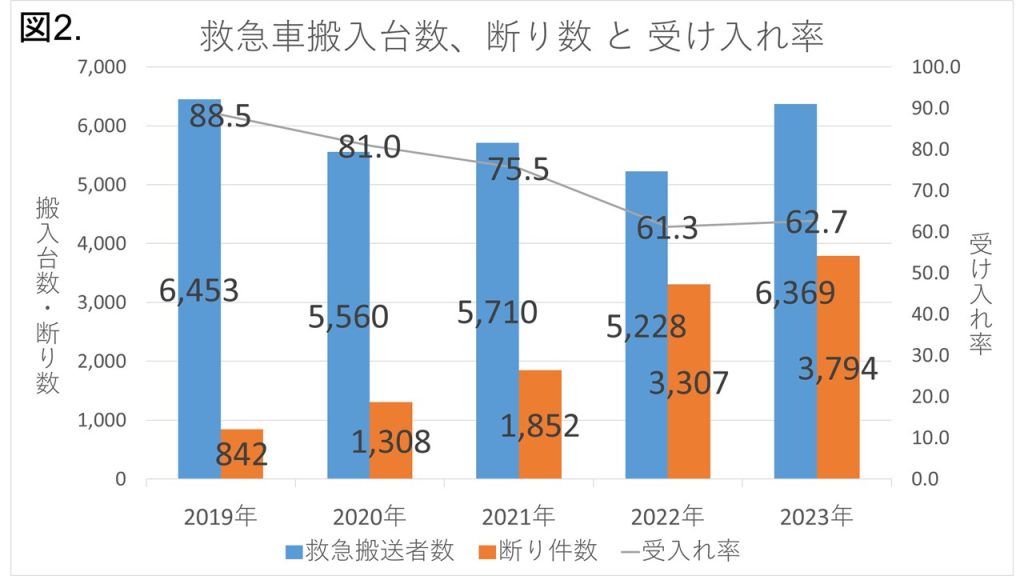

2020年から2023年までのコロナ禍に対応するため、熱発のある患者さんを隔離せざるを得ませんでした。病院内クラスターを予防するため、PCR検査を実施しました。その結果、救急搬入実績は、通常の8割程度に落ち込みました。受け入れ困難な状況も多く見られ、救急搬入率も60%台へ下降しました。ワクチン接種が進み、ウイルスの弱毒化が確認されたとともに、コロナ感染症がインフルエンザと同様の5類感染症と定義され、コロナ禍が緩和され、通常診療になりました。しかしながら、地域の高齢化に伴う救急搬送数は増加傾向で、多くの救急搬送患者さんを断らざるを得ない状況は続いています(図2:救急社搬入台数と受け入れ率)。当院では、多くの救急搬送患者さんに対応すべく、独歩受診される軽症の患者さんを他医療機関へ誘導すること、救急車で来院された患者さんでも入院を希望され、軽症であれば、救急外来から他医療機関へ転送することで、1人でも多くの救急搬送患者さんに対応すべく整備してまいりましたが、1病院でできることを遙かに超越する高齢化に伴う救急患者さんの増加があります。医師会、医療機関、消防機関、介護施設など高齢者救急に携わる多くの地域の組織が密に連携し、この状況に対応すべきシステムを構築することが急務と思われます。

救急医療は、市民が安心して安全に地域で生活するための重要なセーフティネットの一つですが、超高齢社会や世帯構成の変化、多死など社会問題に加え、経済への多大な影響を来す未知の感染症とも相まって、救急医療が複雑となる一方、医療サービスの提供のあり方に変化を求められています。

スタッフの紹介

|

医師名 | 江口 大樹 |

|---|---|---|

| 役職 | 救急科診療部長 | |

| 専門分野 | 救急医療、外傷外科、消化器外科 | |

| 資格 | 日本救急医学会救急科専門医・指導医 日本外科学会外科専門医・指導医 日本消化器外科学会消化器外科専門医・指導医 消化器がん外科治療認定医 日本DMAT統括DMAT 厚生労働省令和3年度外傷外科医養成研修修了 医学博士 |

|

| 出身校名 | 九州大学(平成15年卒) |

|

医師名 | 菊池 幹 |

|---|---|---|

| 役職 | 医長 | |

| 専門分野 | 循環器病学(不整脈)、救急医療 | |

| 資格 | 日本内科学会総合内科専門医 日本循環器学会循環器専門医 日本不整脈心電学会認定不整脈専門医 日本救急医学会救急科専門医 リードレスペースメーカー実施医 ICD/CRT認定医 クライオアブレーション実施医 経カテーテル左心耳閉鎖術実施医 医学博士 |

|

| 出身校名 | 産業医科大学(平成8年卒) |

| 医師名 | 前原 絵理 |

|---|---|

| 役職 | 医師 |

| 専門分野 | 内科、循環器 |

| 資格 | 日本内科学会総合内科専門医 日本循環器学会循環器専門医 日本救急医学会救急科専門医 日本心臓リハビリテーション学会心臓リハビリテーション指導士 |

| 出身校名 | 佐賀大学(平成21年卒) |

| 医師名 | 加来 秀隆 |

|---|---|

| 役職 | 医師 |

| 専門分野 | 心不全、虚血性心疾患 |

| 資格 | 内科認定医 総合内科専門医 循環器専門医 日本心血管インターベンション治療学会認定医 |

| 出身校名 | 九州大学(平成22年卒) |

| 医師名 | 岡松 佑樹 |

|---|---|

| 役職 | 医師 |

| 専門分野 | 呼吸器内科 |

| 資格 | 内科認定医 日本呼吸器学会専門医 日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医 |

| 出身校名 | 三重大学(平成24年卒) |

| 医師名 | 山本 航 |

|---|---|

| 役職 | 医師 |

| 専門分野 | 循環器一般、虚血性心疾患、大動脈弁狭窄症 |

| 資格 | 日本循環器学会循環器専門医 経カテーテル的心臓弁治療関連学会協議会認定TAVR(TAVI)実施医 |

| 出身校名 | 佐賀大学(平成26年卒) |

(最終更新日:2025年4月1日)