診療・各部門

総合小児診療の特徴

1.小児救急・集中治療科

当院には、年間19,000人ほどの子どもたちが外来受診します。また救急車搬送も年間600件以上あります。

何らかの病気を抱えながら暮らしている方が多く受診され、一般の病院と比べ重症な子供たちの割合が非常に高いのが特徴です。

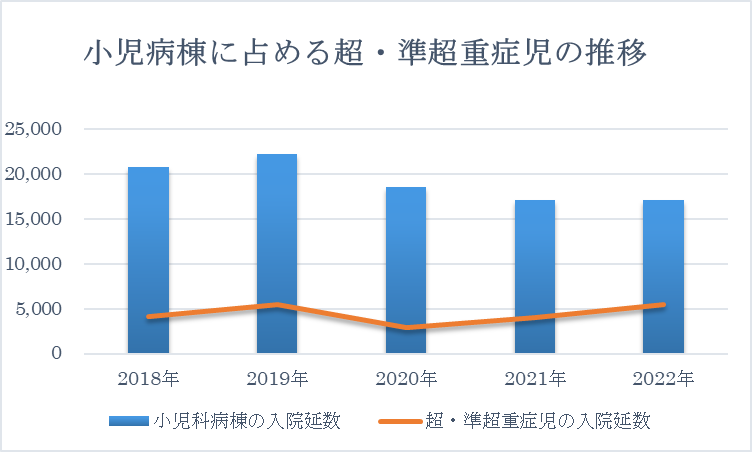

厚労省の基準による超重症児・準超重症児が小児病棟に占める割合は20~30%に及んでいます。

アメリカ心臓病協会の定めるPALSガイドラインや、日本外傷学会・救急医学会の定めるJATECガイドラインを基に、患者様の重症度、緊急性を判断し、治療を行います。

当院では20年以上前から、外傷なども全ての子どもの患者様は小児科医が初めに対応を行い、必要に応じて小児外科、脳神経外科、整形外科、耳鼻科、眼科、泌尿器科などの各専門科に速やかに診療を依頼する形をとっており、重症の外傷患者さまであってもしっかりと全身の状態を保ちながら病気やけがの治療を行うことができています。

*小児外科疾患について

小児外科医の存在は小児科の診療には欠かすことができません。食道閉鎖や鎖肛、横隔膜ヘルニアなどの生まれつきの病気を持っている新生児の治療、突然発症し放置すると生命にかかわる絞扼性イレウスなど重症の消化器疾患から、比較的頻度の高い鼠径ヘルニアや虫垂炎といった疾患、交通事故などの外傷による内蔵損傷まで、数多くの疾患や外傷を治療しています。

*災害医療

当院は災害拠点病院であり、国内外の災害時に、DMATや民間のNGOを通じて、現地に職員を派遣し、災害直後の対応から、ある程度時間が経過した後の慢性期に至るまで、被災地の支援を行ってきました。また同時に、災害時の後方支援病院として、未熟児・新生児患者、多発外傷患者、透析患者、心疾患患者などを被災地から当院へ患者の搬送をいつでも受け入れられるように、日々準備を行っています。

2.小児感染症科

子どものかかる病気の多くは細菌やウイルスによる感染症です。毎日多くの子どもの患者様が、日中や夜間に当院を受診されます。近隣の医療機関からも多数紹介を頂いております。安易に“カゼ”と診断せず、患者さま一人一人の体質や基礎疾患、暮らしている環境を考え、最適な治療を提供するように心掛けています。

多くの感染症はウイルス感染症であり、抗菌薬(抗生物質)を使わなくても自然に改善します。子ども達の将来を考え、不要な抗菌薬を使わずに耐性菌を予防する、いわゆる“抗菌薬適正使用”に取り組んでいます。また、グローバル化の流れを受け、海外に在住されている方の受診も増えてきております。稀な熱帯病にも対応できるように取り組んでいます。

3.小児神経科

小児神経は脳、神経、筋に何らかの異常がある小児の診断、治療、指導を行う科です。これらに疾患があると、けいれんや意識障害、頭痛、発達の遅れ、手足に力が入らない、などの症状を呈します。また、同じけいれんという症状でも、熱性けいれんや憤怒けいれん(泣き入りひきつけ)などの基本的に治療を要しない疾患から、てんかんや頭蓋内病変に起因する症候性発作などの検査、治療が必要な疾患まで様々です。

当院では、詳細な問診と診察に加え、血液髄液検査、脳波、電気生理検査、MRI、筋生検などの必要な検査を行い、診断を確定しています。治療としては、てんかんに対する抗てんかん薬処方、急性脳炎・脳症や脊髄炎、ギラン・バレー症候群、重症筋無力症などの疾患に対し、ステロイドパルス療法、ガンマグロブリン療法、血漿交換療法、特殊な疾患に対する薬物の髄注療法などを行っています。現在200~300名程度の患者さまを定期的に外来で診療しています。また、急性発症の神経疾患の患者さまも常時受け入れています。

*子どもの心の疾患

頭痛や腹痛、倦怠感といった訴えの子どもの中に、心理的な問題が潜んでいることがあります。また、乳児期、幼少期から“生活しづらさ”“育てにくさ”が目立つ、心理発達面の特徴を抱えて成長している子どもも年々増えています。適切な対応がとられないと、食欲の低下や人間関係の問題から、不登校や自宅・自室内での引きこもりともなり日常生活への影響は、はかりしれません。

小児科医だけではこうした症状にゆっくりと時間をとって対応することは不可能です。院内の臨床心理士による発達検査・心理検査をもとに、カウンセリング面接や薬物療法を行い、必要に応じて学校とも綿密に連絡を取りつつ、対処法をさぐります。また、専門施設である北九州市立総合療育センターとも連携をとり、一人一人に合った対応を本人や家族と一緒に考えていきます。

4.小児腎疾患科

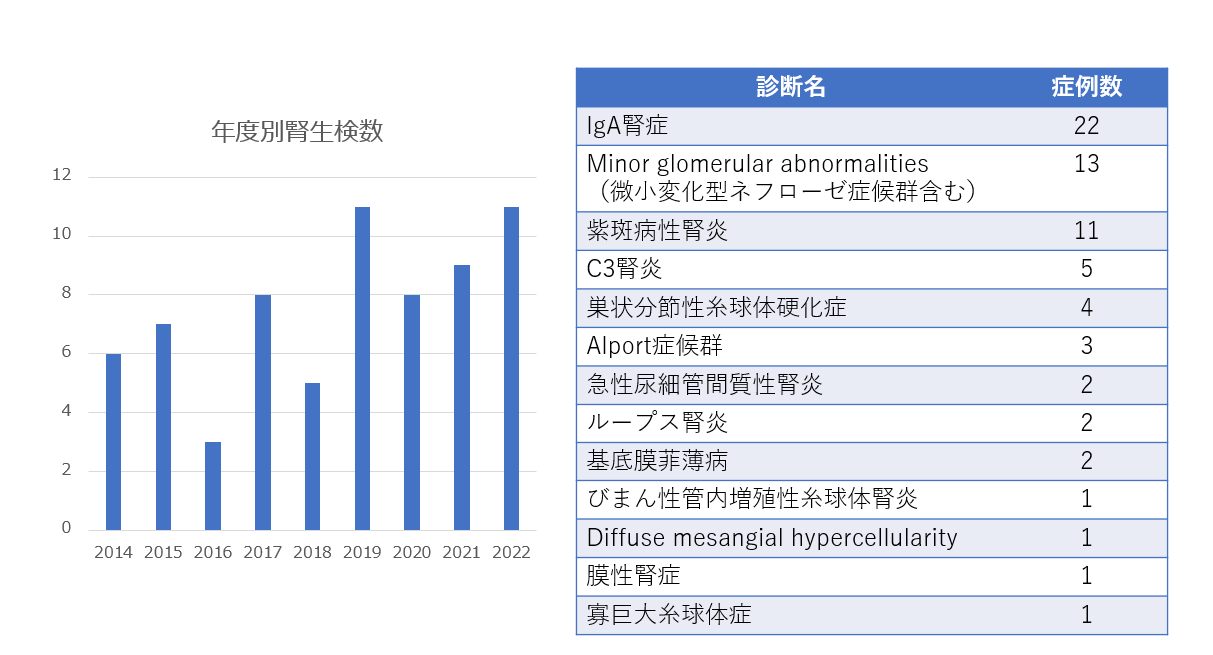

小児の腎疾患は腎炎、ネフローゼ、尿路感染症、先天性腎尿路異常、腎不全、夜尿症など様々な疾患があります。当科ではこれらに加え、3歳児健診や学校検診で検尿異常を指摘された方の精密検査など、幅広く診療を行っています。

ここでは代表的な小児の腎疾患を紹介し、当科での治療実績を示します。

1) 急性糸球体腎炎

溶連菌などの感染症に罹患した約2週間後に血尿、蛋白尿、尿量減少、浮腫、高血圧などが出現し、重症例は入院加療が必要となります。ほとんどの症例では、腎機能は正常化し予後良好ですが、まれに腎機能障害が残存します。

2)慢性糸球体腎炎

持続する血尿や蛋白尿で発見されることが多く、以前は小児での透析導入の原因のトップでしたが、学校検尿の導入により早期発見が可能となったため、小児期に慢性腎不全に陥ることは少なくなりました。必要に応じて腎生検による確定診断を行い、適切な治療を行います。

3)ネフローゼ症候群

大量の蛋白尿により血中の蛋白が減少するため、浮腫や尿量減少が出現し、時にはショックに陥り生命の危機となることがあります。小児では多くはステロイドへの反応は良好ですが再発を繰り返すことが多く、ステロイドの副作用が問題となるため再発予防のため免疫抑制剤の併用、最難治例では生物学的製剤の投与が必要となります。

4)慢性腎不全

腎臓は尿を作り尿毒素、水分を排泄するだけではなく、血圧、電解質、酸塩基の調整を行うなど様々な機能があります。腎機能が低下し、食事療法や内服治療などでもバランスがとれなくなると腎代替療法(血液透析、腹膜透析、腎移植)が必要となります。

5)IgA血管炎、紫斑病性腎炎

紫斑、腹痛、関節痛を三大症状とする疾患で、重症例ではステロイド治療が必要になります。IgA血管炎の約3~5割が紫斑病性腎炎を合併し、ほとんどの場合は自然軽快しますが、腎不全となることもあるため、必要に応じてステロイド薬を中心とした多剤併用療法を行います。

6)尿路感染症

おむつ排尿の乳幼児は、便中の細菌が尿道から膀胱内に侵入し、尿管を通り腎盂へ到達すると腎盂腎炎を発症します。先天性尿路異常の一つである先天性膀胱尿管逆流があると腎盂腎炎を繰り返し、腎臓に傷(腎瘢痕)ができてしまいます。腎瘢痕が増えると腎機能が低下するため、場合によっては逆流防止手術を行います。

7)先天性腎尿路異常

腎尿路の発生異常、奇形、機能異常を指し、具体的には低形成腎、嚢胞腎、異形成腎、片腎、水腎症、先天性膀胱尿管逆流等があります。小児の透析導入原因のトップです。疾患によっては自然に改善したり、内服によって増悪を抑制したり、手術を行う場合もあります。

8)夜尿症

頻度は7歳で10%程度、自然経過でも毎年約10~15%ずつ治ると言われていますが、中学生になっても1~2%程度残り成人しても改善しない人もいます。治療1年後の改善率は約50%です。夜尿症の児は自己肯定感が低下しがちであるため、小学校入学後も夜尿症がある場合は治療をお勧めします。タイプ(多尿型、膀胱型)に合わせて生活療法、アラーム療法、内服治療などを行います。

<腎生検について>

目的は正確な病理組織診断により、予後や治療効果を予測し、適切な治療方針を決定することです。適応は、①持続する蛋白尿、②頻回再発型・ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群、③原因不明の腎機能障害、などです。背中から超音波ガイド下に生検針で組織を採取する針腎生検と、外科手術で腎組織を採取する開放腎生検の2つがあります。当科では、通常は針腎生検を選択し、年間10~15例行っています。

合併症は腎周囲血腫、肉眼的血尿などの出血、感染症、肝臓などの他臓器の穿刺などがあります。出血が高度な場合は、輸血や外科的処置などを要することもあります。日本腎臓病学会の平成10~12年の集計では、不幸にして亡くなられた方は約3万人中で2人でした。

当科では1歳から18歳まで年間10~15例の腎生検を針生検で行っています。

<腎代替療法について>

腎機能が約10%以下まで低下すると腎代替療法が必要となります。腎代替療法には腹膜透析、血液透析、腎移植(生体腎移植、献腎移植)がありますが、小児では腹膜透析が最も選択されています。最近は腎移植の成績が良くなったこともあり先行的腎移植も増えています。 腹膜透析は、腹腔にカテーテルを留置し透析液を貯留することで、尿毒素を体から排出し、また体に溜まった水も取り除きます。毎日治療が必要ですが、主に夜間に機械が透析をしてくれるため学校などの社会生活に有利で、通院も月に1~2回です。 腎移植は内服薬の中止が難しいものの、健常児と全く同じ生活を送ることができます。当院では2014年以降6人に腹膜透析を導入し、そのうち3人は九州大学病院で献腎移植を行いました。

5.小児内分泌・糖尿病科

1)低身長

低身長のお子様の相談は、3歳ごろから中学生まで幅広くあります。外来での簡易検査とともに必要に応じて2泊3日の成長ホルモン分泌刺激試験で、診断と成長ホルモン補充療法の適応を検討します。

2)甲状腺疾患

新生児マススクリーニングで発見される先天性甲状腺機能低下症や、首の腫れや倦怠感などで発見され思春期以降の発症が多いバセドウ病や橋本病などの診断、治療を行っています。

3)小児糖尿病

糖尿病とは大きく分けて1型糖尿病と2型糖尿病に分けられます。

1型糖尿病は自己免疫により、血糖値を下げる作用をもつ‟インスリン″を分泌する膵臓のβ細胞が破壊され、インスリンが作られなくなり高血糖になる病気です。治療は自分の体から出なくなったインスリンを補うために、血糖値の測定とインスリン注射が必要となります。

2型糖尿病は過食や運動不足、遺伝的な要素が原因で生じ、肥満の方に多いです。多くの患者さんは中年以降に発症しますが、小児期に発症する患者さんが増えてきています。治療は基本的には運動療法や食事療法が中心になりますが、それでも血糖値が改善しない場合は内服やインスリン注射による治療を行います。

日本糖尿病専門医の認定を受けた小児科医(非常勤)と連携し、カーボカウント指導やインスリンポンプ(CSII/SAP)、持続血糖モニタリング装置(CGM)やフラッシュグルコースモニタリングなど最新の治療を多くの患者さんに提供しています。

4)肥満

お子様の肥満は1970年代から急増しています。原因としては食生活やライフスタイルの変化が原因と考えられています。肥満は生活習慣病と呼ばれる2型糖尿病、脂質異常症、高血圧などの原因となり、これらは動脈硬化を促進し将来的に心筋梗塞や脳卒中を起こすリスクを高めます。肥満外来の診療では動機付け面接法を取り入れており、お子様が減量に必要なやる気を高める工夫をしています。

6.小児の消化器疾患

小児の消化器疾患の大半は、ロタ・ノロ・アデノウイルスやカンピロバクターなどの感染に伴う感染性胃腸炎です。大半は外来治療で軽快しますが、なかには脱水所見が強かったり、けいれんを合併することもあり、入院加療が必要となります。こうした疾患は排泄物から感染しますので、外来や病棟で他のお子さまに感染しないよう細心の注意を払って加療しています。

また、小児科日常診療の中で食道狭窄症や胃潰瘍、また若年性ポリープや潰瘍性大腸炎・クローン病といった成人消化器内科疾患にも目を配る必要がでてきました。私たちは内視鏡室の協力のもと、幼児期からこうした消化器内視鏡検査を安全に行うことができるようになり、早期に正確な診断をすることができるようになりました。年間およそ20~30例ほどの小児消化器内視鏡検査・治療を行っています。

7.小児の呼吸器疾患

小児の呼吸器疾患の大半は、扁桃炎・気管支炎・肺炎といった気道感染症です。またこうした感染を機に気管支喘息発作を発症することも少なくありませんが、現在は外来管理が行き届き以前ほど重症発作はなくなりました。

気道異物は小児期にもっともやっかいな病態です。なかでも幼児期のピーナッツ誤嚥は摘出が難しく重篤になりやすい特徴があります。麻酔科・呼吸器科の協力の下に摘出を行っています。

8. 小児在宅医療

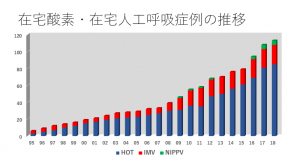

1)在宅酸素療法(HOT)

1985年に在宅酸素療法が保険収載になるのとほぼ同時期に、当科での在宅酸素療法がスタートしました。当初は早産未熟児で肺の機能が著しく低下した(BPD=Brocho Pulmonary DyspalasiaやCLD=Chronic Lung Diseaseと呼びます)の乳幼児でしたが、その後チアノーゼ型心臓病にも適用が拡大され、徐々に症例数は増加し、1990年代後半に10例を超え2000年代初頭には20例、2005年30例、2010年には50例を超え、現在では100例近くの子どもたちが在宅酸素療法で日常生活を送っています。

2)在宅人工呼吸療法(HMV)

1990年代、「人工呼吸器」は、特別な医療機器であり、病院内でもICUやNICUといった限られたスペースでの使用を前提とした「ハイテク』機器であり、一般病棟での使用は、末期症例を除けば極めて限られていました。ましてや自宅で人工呼吸を行うことなど夢のような時代でした。しかし一方で人工呼吸器が外せないがゆえに長期に渡って入院せざるを得ない子どもたちもいました。

94年の健康保険法改定により、「在宅医療」の位置づけが明文化され、それまで高齢者が対象であった「訪問看護」が、在宅で医療・療養を受けるすべての人を対象とするものへと変わりました。これによって、「小児訪問看護」への道が開かれたことが、小児在宅人工呼吸療法をつよく後押ししてくれました。

HOTに比べ在宅人工呼吸(HMV)療法は、安全性の確保と家族負担の軽減、また必要物品の供給など多くの準備が必要となります。人工呼吸器本体や酸素ボンベは業者が手配してくれるものの、回路、加湿用蒸留水、口腔内用と気管内用にそれぞれの吸引セット、アンビューバッグ、SPO2モニター、などなど。小児病棟の看護師たちは参考資料もほとんど無いなか、ひとつ一つの基準やマニュアルを手分けして作成し、家族や訪問看護ステーションでも、病院にいるときとそん色ないようできるように手配してくれました。

今のように「BLS」は確立しておらず、緊急時の蘇生法や連絡方法、救急隊との連携など、すべてが手探りでした。両親をはじめ周囲の人たちの理解を得た後、おそるおそる人工呼吸器をつけた状態での外泊を重ねた後、94年から95年にかけて、相次いで小児在宅人工呼吸療法を始めていきました。幸いにその当時の3症例は現在にいたるまで23年間ほとんどトラブルなくご自宅で、人工呼吸管理のもと生活を送ることができています。

このことが大きな自信につながり、現在まで53症例が在宅人工呼吸管理に移行することができました。

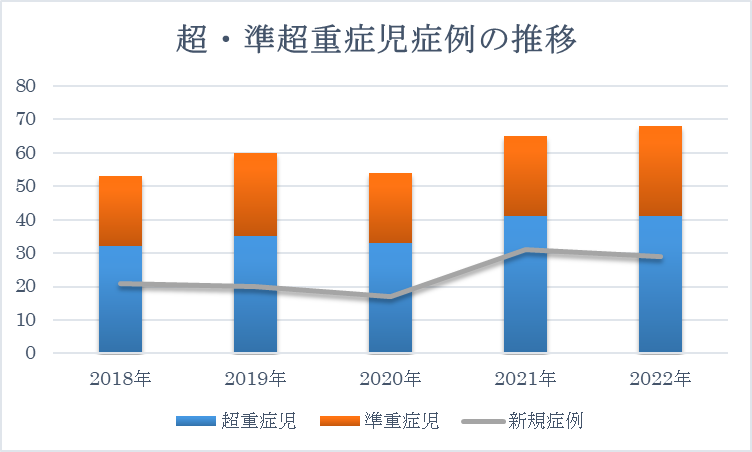

3)超/準超重症児

かつて、重症心身障害児(者)と言う用語(概念)が、医療・福祉の世界で使用されていました。これは重度の肢体不自由と知的な障害が複合した状態にある症例を指すもので、当時の「福祉」を主とした行政施策には合致していました。しかし医療の発達とともに、救命はされたけれど、意識は戻らず、気管切開や胃瘻さらには人工呼吸器の装着などを要する子どもたちが増え、従来の肢体不自由や知的障害といった概念では、その重症度を表すことができなくなりました。そこで、医療的ケアの必要度に応じた重症度スコアが考案され、超重症児、準超重症児として診療報酬上に反映されるようになりました。

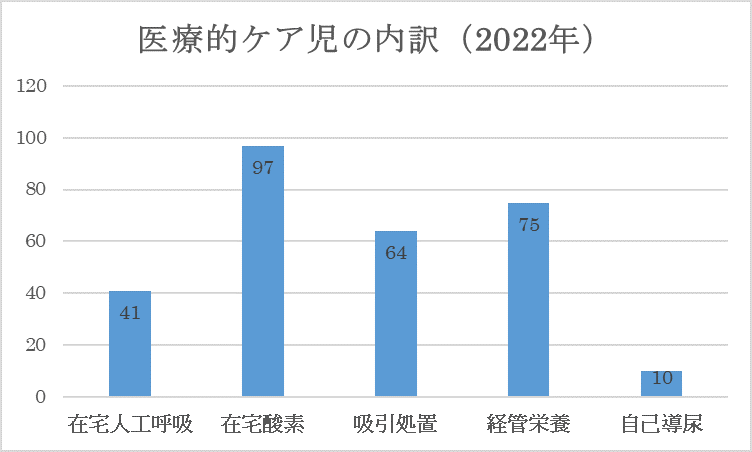

さらには、気切をしていたり、夜間は呼吸器の補助が必要、あるいは在宅腹膜透析治療やストーマケアをなどを要しているが、日常生活にさほど支障のない児もいて、こうした準超重症児ではないが医療の介入が欠かせない症例を含んで「医療的ケア児」とも呼ばれます。

いずれにしろ大半は重度のADL障害があり、寝たきりで、気管切開をし、頻回の吸引が必要で、酸素や人工呼吸器を必要とし、胃瘻(経管栄養)をしている子供たちです。

当科での超重症児、準超重症児の入院数を調査したところ、年間で50~60名の(準)超重症児が入院し、その年間入院延数は3500から6000弱で、小児病棟全入院のおよそ20~30%を占めていました。

肺炎や胃腸炎などかつて小児科入院の大半を占めていた感染症は影を潜め、こうした重症基礎疾患を持つ子どもたちが急性期病院小児科の入院に占める割合が増えてきています。

4)レスパイト入院

レスパイト(respite)とは、休息や息抜きを意味します。そして医療設備の整った病院が、濃厚な医療的ケアの必要な症例に、医療保険のもとでの短期の「入院」を受け入れる制度を、「レスパイト入院」として一般化しました。福祉施設へ短期入所=ショートステイでは、対応の難し医療的ケアが欠かせない症例が対象となります。

小児の在宅人工呼吸療法を開始するにあたっては、主に家庭で世話にあたる母親の休息が絶対に必要との思いをかかえていました。95年に小児在宅人工呼吸療法開始すると同時に、「きつくなったらいつでも病棟で預かるよ」と必ず一声かけていました。「レスパイト」といった用語、概念はなかったが、そのような思いはスタッフの誰もが強くありました。

小児には成人と異なり、後方病院がありません。気管切開や人工呼吸器を装着している子供たちが、退院できない場合、年余に渡って急性期病院のベッドで療養することになります。

小児在宅人工呼吸療法とレスパイト入院は車の両輪に例えることができます。

医療的ケア児の在宅が増えるに連れ、レスパイト症例数は増えていきました。2009年には15症例が計44回の利用だったのが、2013年には29症例が計105回、2017年には計150回以上の受け入れを行いました。

片時も「医療的ケア」が欠かせないこどもたちは、ほんのわずかなことで体調を壊し、一気に悪化することがあり、たとえ1週間程度の「レスパイト入院」と言っても、その間に急に状態が悪化し、濃厚治療を要したり、緊急手術に至った例も年に数例経験します。経管栄養チューブに起因する腸管捻転や、経腸栄養剤による胆石胆のう炎またさらには膵炎、尿路結石など一般小児では見ることのない疾患に戸惑いながら、小児外科や脳外科などとのチーム医療のもと積極的な治療で乗り越えることができました。

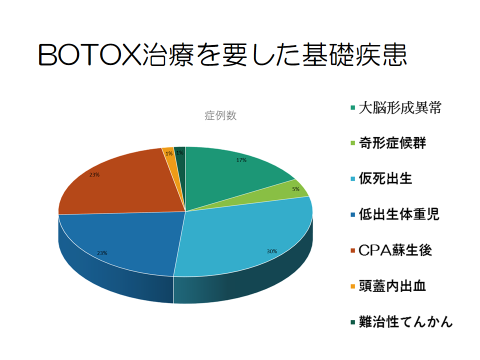

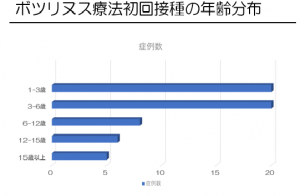

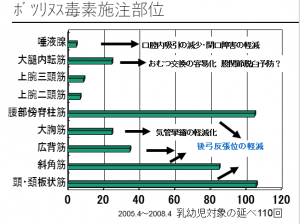

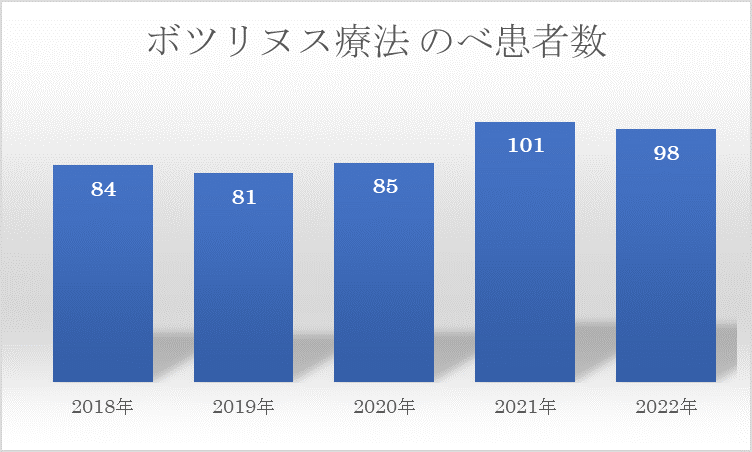

9.小児痙性マヒに対するボツリヌス毒素療法

ひと口に「脳性マヒ」と言っても、その症状や程度は様々です。なかでも全身の筋肉がたえず緊張した状態を、「痙性マヒ」と称します。筋緊張の強い状態は、それだけで日常生活をいちじるしく損ない、本人やご家族の負担は限りなく大きくなります。こうした過剰な筋緊張状態(「痙縮」とも言います)の治療は、内服治療と外科的治療に大きく分かれます。内服治療は手軽さはあるものの効果は限定的ですし、外科的治療は主に整形外科や脳外科が担い、その効果は確実ですが全身麻酔などのリスクを伴います。ちょうどこの治療の中間に位置するのが、ボツリヌス毒素(BOTOX)療法です。

ボツリヌス毒素療法とは、ボツリヌス菌が作り出すボツリヌス毒素の精製成分を、痙縮状態にある筋肉に注射し、症状の改善をめざす治療法です。手術のような劇的な効果ではありませんが、過剰な緊張状態にある神経の働きを抑えることで結果的に筋肉を柔らかくし、その後の運動訓練やリハビリテーションの効果を高めていくことが期待されます。具体的には

・手足のみならず後頚部や背部の筋肉が柔らかくなり、無理な姿勢が軽減する

・四肢の関節が固まるのを防いだり、脊椎側弯症の予防ないしは進行悪化の抑制効果が期待できる

・過度な筋肉の緊張=痙縮に伴う、筋肉痛や関節痛をやわらげる

・過度な全身緊張に伴う心拍増加や発汗発熱またけいれん様の動きが軽減される

・本人のより安楽な日常生活と介護者の負担を軽減できる効果が期待できる

長年この治療法に携わってきた小児整形外科医や理学療法士の全面的な協力のもとに、毎週2~3例、年間ではおよそ延べ200例にこの治療を行っています。数回の治療の後、数年間の効果を得る症例もあれば、ほぼ3か月ごと十数年に渡って継続している例も少なからずあります。また幼児期からこの治療法を開始し、中学生くらいで、整形外科治療(筋乖離術・骨切術など)や脳外科治療(バクロフェン持続髄注療法)に移行する例もあります。

各種治療方法のそれぞれの限界や治療に伴う煩雑さなどを勘案し、痙性マヒのお子さんの最適な治療方法を考えていきます。

小児科のトピックス

当院小児科の最近のトピックスです。以下の項目をクリックしてご覧ください。

- 腎生検について(2018年6月)

- Professional CGMとPersonal CGM(2018年1月)

- 小児の腹膜透析(2015年11月)

- インスリン持続皮下注入(CSII)療法、カーボカウント(2015年8月)

- 小児の腎臓外来始めました(2014年7月)

- 小児科ではこんなこともやっています(2012年10月)

(最終更新日:2023年2月10日)